封面新闻记者 张峥

用数字唤醒沉睡的中华符号;让静态的“诗”变成可以唱的“歌”。在日前结束的第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛省赛终审上,来自四川大学两个本科生团队以“符号转化的破圈传播策略”“多模态‘形音义’还原诗词原生态”两个项目摘得哲学社会科学类特等奖“双黄蛋”,并将于今年下半年代表四川参加全国角逐。

团队成员在“挑战杯”现场介绍项目内容

据了解,两支团队都来自四川大学文新学院中华文化传承与全球传播数字融合实验室。“当下,两个项目都有不错的发展前景。符号团队发掘了一百多件文物、三千余本古籍、两千多个符号,在学术研究和实际应用上都给出了亮眼成果;诗歌团队复现了一千多首诗的乐谱,基本覆盖所有耳熟能详的诗词。”项目指导老师宋耀告诉封面新闻。

科技助力 两千个文化符号数字化

三星堆铜人黄金面具、金沙太阳神鸟、敦煌化生童子……这些大众耳熟能详的文化符号,如何在数智驱动下,进行现代化转化与破圈传播?基于对国内外文化事件和现象的深入考察,团队同学从文化传播的需求侧、供给侧、可能性三方面入手,结合传统的问卷、访谈调研和创新的脑电、AI技术展开深度调查,最终形成“符号转化的破圈传播策略”。

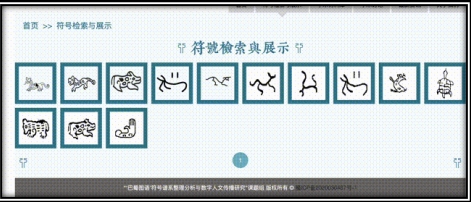

团队参与搭建的“巴蜀符号图库”

依托广泛调研与实证检验,团队提出针对性解决方案:先是基于不同遗址的考古实践与中华文化传承与全球传播数字融合实验室的脑电实验,选取出千余个有传播潜力的待孵化符号;然后将自研生成式模型与大语言模型的开发过程整合为通用模板,帮助多方使用更智能、更先进、更高效的数字工具,为符号的转化与传播提供新的技术支持。

“目前,我们已从远古到唐宋的古籍、文物等材料中发掘出了三星堆铜人黄金面具、金沙太阳神鸟、敦煌化生童子等两千多个有深度、有厚度、有亮点的传统符号,而且得到上百个涵盖政、研、产领域不同组织的认可。能将沉睡的中华符号以数字技术唤醒,是我们项目的幸运。”团队成员王佳璇表示。

一千余首诗歌 “唱”出来

“五千年文化,三千年诗韵,我们的文明从未断绝。”如何让古诗文经典继续潮起来?“多模态‘形音义’还原诗词原生态”项目团队给出了一份青年答案。“我国古典诗歌是诗、乐一体的,很可惜现在很多人都不知道诗歌的古唱法。”团队成员黄旭三、杨泽玺和张翔告诉封面新闻记者,而该项目努力让诗歌从静态的“文”变成可以唱出来的动态的“歌”。

那么古人是怎么吟唱诗歌的?

团队采集被试观看巴蜀符号的脑电数据

在四川大学中华文化传承与全球传播数字融合实验室的学习过程中,团队成员参与了《春草堂曲谱》《玉尺楼曲谱》《春雨楼曲谱》等一千三百余部古籍的整理与数字化,发现沉寂在古籍中的诗歌工尺谱,并借助大语言模型将其破译为五线谱,现下已还原了千余首诗歌的乐谱。

团队告诉封面新闻,基于已有研究成果,同学们还开发了“诗词原宇宙”网站。网站设置了“字斟句酌”、“重返现场”、“身临其境”等版块,通过调动访者的视觉、听觉、感觉等多感官,尝试还原诗歌历史现场。黄旭三告诉记者:“目前,该网站已获得数万次浏览,在访者的留言中,我们收到很多建议,这也是团队努力的方向。”

免费股票配资平台官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。